--------记画家谢欣

文 / 漂流木

“淌干热泪读青史,

洒尽热血写山河”

---------题记

一湘乡行

某日,友人菱子跟我说起一位乡村画家,眉宇间神采飞扬颇有发现“新大陆”之喜悦,并将他精心制作的采访光碟传我观阅。阅后扼腕唏嘘,湖湘竟有此公,而我竟然不知晓,于是便想登门拜访。他日,绿洲艺术画廊经理人杨咏红欲将驱车前往,于是一同飞奔而去。

湘乡一宿,远路疲劳尽消。清早,画家王建林已在西餐厅等候。早点匆匆吃毕,建林提醒我们,乃师谢欣,下午不见客。耄耋老人性情怪异,言辞稍有不合,公将大不悦,偿言,涂鸦六十年,若无识者,俱付焚如。何言之沉痛呵!于是我们相互叮嘱一番便出发了。

时值孟冬,天虽未雪,而东风料峭。

湘乡古称龙城,位于湘中,东邻湘潭,西接娄底,南毗双峰,北界韶山、宁乡。和南岳一脉相继,一条涟水河横贯这丘陵城郭。白天的龙城已不见了夜晚的繁华。绕过数条陈旧且并不干净的小街道,我们来到一座四合院的大门,此地便是谢欣先生的居所。谢老的二公子已出门迎客。熟语寒喧后,我尾随其后,环顾四周,这是上个世纪80年代初修建的水泥、红砖瓦房,水泥栏杆三面围合,四层楼高构造了一个“小天井”,院子里没有一棵树,只有半篱花境和一口地下井守侯“小天井”的寂寥。但各种晾晒的衣物杂什却渲染了“小天井”的热闹。冬日的阳光从屋顶斜穿过电线和杂物,暖暖照着坐在板凳上吃饭的乡人。

(老旧的四合院)

拾级而上粗糙班驳的水泥楼梯,高过人头的蜂窝煤墙把过道平台逼的更加狭窄。楼层过道,是挨家挨户的炉灶,呛人的香味夹杂着各家的酸甜苦辣,在这个湖南湘乡冬天的早晨象赶集一般上演。

三楼回廊的拐角,有一套两居室,铁皮门上赫然写着“因病,下午谢客,乞谅”外间摆放一张八仙桌,两张长椅,一张沙发,权做客餐厅;里屋住人,除了床和电暖器,其他家具的年龄跟陈旧的房屋一样。里屋房门上方,挂着主人自己写的书法:“君子所居何陋之有”。

住所的旁边,有一套同样的两居室,系邻居借用。临窗的一间用作画室。画室里搁一张床和一条三人坐木椅,系画家课徒之用。绘画工具十分简陋,一张蓝灰色画毡覆盖着简易的木板和铁架便成画案。画毡已经起球

(谢欣画室)

发硬,使用时间约莫五六年之久,已经失去弹性。

我们在画室里见到了画家谢欣。年入耄耋而精神矍铄,瘦脸长身。戴一顶深绛色毛线帽,而仍见斑白鬓角。他点燃一支烟,面对远道而来的客人兴奋中略带点不安。在画室里踱度了一会方肯坐定。随行的记者小谢跟画家拉开了话匣。

我被墙上挂着的对联吸引住了。联曰:

淌干热泪读青史,

洒尽热血写山河

落款彭柱之书,是画家妻子所书。古隶书体,联句沉厚,沧桑。诗言志,想主人应是不苟言笑。正琢磨着,被大家的笑声打断——

“现在,我的眼睛、耳朵都不太好,不过年纪不大,今年才86”

画家的幽默跟我方才的念想形成极大的反差。画家开始用调侃的语调回忆他从艺的经历。

童年时代,山河破碎,国破家亡的时候,谢欣便开始涂鸦画漫画。年少失怙(7岁丧父)的谢欣在在战争流亡中,画了大量漫画宣传抗日。很长一段时间他都在画漫画。1942年入南京美术专科学校,受教于花鸟画家高希舜,1943年又入中华艺术专科学校,流亡到重庆后半工半读于中国美术院研修班,受业于徐悲鸿、吕霞光、张安治、黄君壁人。此时虽有对山水画的研习,但他仍在画漫画做宣传。抗战胜利后返湘又去南京参加左翼文化活动,此是他除了漫画还用编写歌剧,组织进步青年学生参加反饥饿、反迫害、反内战活动。解放战争胜利后他又投入了文化事业的建设当中。教学、策展、办报纸、筹建省美协。

说到“胡风案”、“反右”、“十年浩劫”谢欣仍然还是幽默调侃,但话语间却让人听出辛酸。然而画家夫妇凭着坚韧与乐观,一切终会过去。

1974年3月,在中共湘潭地委书记孔安民批示下平反昭雪,回三中任教。1979年告病退休,画家总算重新拿起了画笔。

屋内,日光更加敞亮了,我抬头望望窗外,已近中午。时间过的真快,古人常以隙驹流光比喻人生光景之短暂。在短暂的人生里,谢欣先生把所有倒霉的事都遇上了。有人说性格决定命运,这话比对谢欣先生却不合适。性格决定命运是有前提限定性的,时代的命运,历史的命运却超出了自设的范畴,谢欣先生的命运是他所处年代中国所有有良知的知识分子的命运,一个真正的知识分子他必然是具有独立人格且对时代具有批判精神的人,他们对民族、社会的终极关怀超越了个人的人生遭遇。当湖南师范大学美术学院院长朱训德先生平静的回忆起乃师谢欣在文革批斗时遍体鳞伤,而他却仍然平静地课徒时。这种艺术家的品格已经让研讨会上所有人肃然起敬。

然而每个时代这种人委实太少,谢欣先生是上个世纪最后的一个。

英雄未有无情者

老泪尊前唱《大风》

二最后的守望者

谢欣的绘画涉足动物和山水,他的马完全是乃师徐悲鸿的样貌。《察哈尔牧歌》在长沙展出时便颇让人迷惑。据他自己说,“当时要画些马,如是就学了徐悲鸿的马”。这话说起来轻松,他似乎把早年的素描训练经验一笔带过。

(《察哈尔牧歌》)

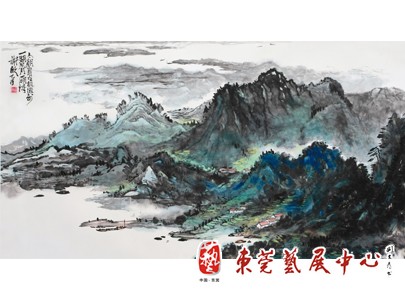

谢欣的山水分为两类,一类是传统笔墨的写实山水;一类是取法宋元的逸笔山水。关于前者这跟他早年师从徐悲鸿有关,在此有必要对写实主义做个跨世纪的勾沉。

20世纪初,随着近现代中国文化转型,西学全面涌入中国,传统文化包括传统绘画受到强烈冲击。变革传统文人画的呼声日渐高涨。1912年康有为率先对传统文人画发难:“中国近世之画衰败极矣。如仍守旧不变,则中国画学应遂灭绝。国人岂无英绝之士应运而生,合中西而为新纪元者。”康有为之后,又有陈独秀、鲁迅等人高呼美术革命。随着新文化运动的兴起,用西方写实主义改造中国传统绘画的主张成为20世纪中国美术的主潮流,在激进的新文化精英人物中,徐悲鸿成为了代表人物。他认为:“中国画学之颓败,至今日已极矣”应改造中国画,“古法之佳者守之、垂危者继之、不佳者改之、未足者增之、西方画之可采入者融之。”

(一湖风月一湖诗)

20世纪20年代后,随着写实主义的倡导,西画绘画观念开始与传统文人画观念形成对峙。然而随着西方印象派、后印象派的输入,写实主义内部却出现了立场与观念的转换。一些写实主义的拥护者一变为传统画的维护者,如陈师曾、刘海粟等。至此现代中国画坛形成写实主义,传统文人画,现代主义三大流派相互制衡的格局。到20世纪40年代,相对写实主义与传统绘画、现代主义势力较弱。但整个画坛仍处于自由竞争的学术层面,不存在话语霸权问题。到20世纪50年代,随着政治上的大一统和高度意识形态化,美术变成了意识形态的工具。在这种社会政治背景下,写实主义由于与社会生活的亲合,因此成为意识形态整合的目标。自然也就成为独断话语,它解构了传统派、现代主义,而成为中国画坛的主宰。此时,现代主义已完全销声匿迹,被剥夺了生存权,而传统派也面临着花果飘零的命运,很多花鸟画家被迫改学人物画,为了获得政治的庇护,许多文人画家走上了写实主义道路。

20世纪50年代中期至60年代初,国画界大规模的写生运动兴起了。前有李可染、张仃为代表的京派写生山水运动。后有傅抱石、钱松嵒、亚明为代表的新京陵派山水写生运动。这种写生是传统绘画走向了写实主义的途径。从此,国画界的写实主义探索以及转向继续深化发展,与民族化相结合的创作方法成为中国现代美术创作的最高宗旨,也成为官方钦定的创作模式。因此在创作中必须突出工农兵,劳动人民形象,美术必须为社会主义,为政治服务。这个时期的写生国画已经远离了传统文人画。

经历20世纪50——60年代写实主义的洗礼,传统绘画已经边缘化,写实主义成为笼罩画坛的强势话语。唯有潘天寿为代表的浙派始终固守传统文人画价值理念,极力抵制写实主义,在他主政浙江美院期间,坚持国画人物、花鸟、山水分科以及提出国画系考试不考素描而考国画写生,甚至后来主张设立书法系。潘天寿是学院体制内唯一敢于挑战和抗衡徐氏写实主义的人物。

从20世纪50——70年代末,由于现实政治的干扰,中国现代画坛一片沉寂,写实主义一统天下。严格意义上的学术性绘画已不存在,取而代之的是强烈的政治色彩和现实功利色彩,所谓的百花齐放不过是一句空话,所标榜的写实主义与民族化相结合的现实主义创作方法也不过是脱离和违背现实社会生活真实粉饰太平的伪现实主义。

任何一种艺术流派最终都免不了两种命运,要么转换,要么异化。

徐悲鸿虽为坚定的写实主义者,表现在观念上却是圆融的立场,这或许与乃师康有为的政治改良不无关系。徐氏本是个有着文人画情节的人,这从他为朋友做诗酬赠、以及对传统水墨的回眸得到应证,奇怪的是徐氏的油画并没有为他赢得声誉,相反倒是他的水墨动物。事实上徐氏用写实主义来改造中国画的愿望也没有得到实现。写实主义绘画的困境既来自徐悲鸿自身,也来自意识形态对它的强化与限制。

写实与写意,写神与写形,从根本上便是矛盾的,要在写实原则下来表现传统笔墨,这本身便是一种悖论,在徐氏的人物画里,笔墨的抽象写意性,变成光影和阴暗界分的素描式写实。由于写实主义对传统文人画和西方现代主义绘画的双重否定,观念和学理上的单维化、狭隘化彻底堵塞了创新观念的可能性。

面对写实主义人物画创作的困境,徐氏内部产生了分裂,蒋兆和对徐氏“素描是一切造型艺术的基础”的观点提出了挑战并进行重大修正。蒋兆和在尊循和承认写实主义观念的前提下。将西式素描与本土的线条在价值立场上作了彻底的颠倒。蒋兆和强调笔墨至上、形次之。这跟徐氏正好相反,这实际上动摇了徐氏“素描是一造型艺术的基础”的观念,反而为写实主义向传统绘画价值倾斜和回归作了观念上的清理和铺垫。《杜甫像》的诞生从某种意义上即宣告了徐氏写实主义的终结。如何看待写实主义的历史功过,不是本文要讨论的,在此不便赘述。

谢欣的山水画,秉承了石涛的“搜尽奇峰打草稿”的艺术主张,“行万里路”,“得江山之助”,一地有一地之景境与人文,一地有一地之水土与地气,人居一地则得一地之地气和人文,居数地则得数地之地气人文。谢欣行万里路写生既是一次人生的壮游,又是一种艺术的探索,这与上文提到的两次轰轰烈烈的现实主义写生运动也不无关系。

谢欣的山水画,以写实主义手法入,而以传统笔墨出,相对讲究透视与构图比例,这与乃师的写实的主张是分不开的,但与传统的文人山水又大相径庭,他舍弃了传统文人画的隐逸、简率苟且的因素,这也正迎合了乃师批判传统文人画实现民族救赎的初衷。况且他本人也经历国土沦丧,流离失所的切肤之痛,更有着一份对祖国河山的热恋与不舍。于是他在画面里竖起了一座气势浑雄,神圣不可侵范的丰碑。

用西画改造中国山水画的画家中,朱屺瞻算是最早的一位。朱屺瞻的山水晚年用笔颇有变化,一些花鸟画的笔法也被纳入。作品沉着率意,金石味十足,却也不无别致处,相较与朱屺瞻,谢欣的山水仍是金石用笔,大胆用色,笔墨苍润,气势雄强。然无朱之粗简,荒率,并能宏大叙事,谢欣讲究中锋用笔这点应是取法黄宾虹笔墨中悟得。

徐悲鸿倡导的写实主义对景写生运动,却造就了一批卓荦的山水画家如京派的李可染,长安派的赵望云以及偏安无锡的钱松嵒,然而谢欣却没有这个福份加入这场运动,因为他正在承受着政治的罪名。人生的不幸与幸运总是结合在一起的,二十年后,谢欣自费写生,走遍大江南北,纵横五万里,开始了其人生的壮游,和艺术的探索。黑格尔说过:“最伟大的艺术作品也往往是应外在机缘而创造出来的。”谢欣的许多优秀作品便是如此。

岁月不居,时光如流,三十年光景又如白驹过隙。其间,85新潮来了,伴随着西方现代艺术思潮的冲击,传统绘画又经受了自五四新文化运动至解放以来第三次冲击浪潮。中国当代美术开始进入现代性全面启蒙阶段,此时,中国现代美术长期存在的历史问题和潜在危机在西方外来美术思潮的冲击下,全都暴露无遗,“文革”美术的泛意识形态化和神学化,以及传统文人画的个人世俗情感及消极的文化退避意识,一并遭到没顶之灾。这次思潮超越了单纯寻求艺术自身复归的层面,而上升到了全部文化系统的变革。

随着先锋艺术的终结,85新潮便告一段落,中国美术出现了多元格局,国画、人物画,已基本实现了现代性转换,而山水画在写实主义改造过程中并未触及到本体论意义,虽有李可染、傅抱石、钱松嵒的写实典范,但它并不能代表山水画的现代精神。85新潮之后,写实主义山水画遭到了山水画家的普遍厌弃,一些靠写实山水画亨誉的山水画派随即衰落,唯李可染因精湛的笔墨尚还有回眸者,当代山水画于是流派纷呈,莫衷一是,复古主义一味摹古,追随宋元,新文人画一味玩弄笔墨,讲求气韵、心性、抽象水墨对绘画本体进行颠覆解构。总之,中国山水画的现代性转换仍是个世纪性课题。谢欣的山水画,即非北宗又非南宗,然却能宏大叙事,成了当代山水画小格调,小情趣的有力反击,对20世纪90年代以来国画界的复古风气也是一种回击。

命运跟谢欣开了个不大不小的玩笑,让他饱受磨难,同时却也让他心性沉潜,保持了艺术的纯粹性,那种诗意一般的纯粹山水便是极好佐证。谢欣的山水与湖湘画风似乎也保持着距离,因此在湖湘画坛也没有他的名字,然而楚文化中的浪漫诡谲却在他诗意一般的山水画里充分呈现。那种文化的灿烂、诗意的葱茏教人留连往返。一个原本就可以在上个世纪跻身中国画坛的耄耋老人,却因政治冤案穷居僻乡,而留待下个世纪做现代山水画转型的座标。

时光的列车轰隆隆往前开,带走仇恨和眼泪也带走欢笑和幸福但却带不走历史。我们坐着同一趟车,却不在同一间车厢。因此那瞬息万变的风景便各由缘分了。

从湘乡回来,一路上思绪万千,脑子里总想到一个人——

四川荣昌县陈子庄,一个终生在野的画家。作品具有浓郁的巴蜀风,野逸、清透、率真。生前僻居乡里一个阴暗脏乱的胡同里,十分贫困,因买不起纸而多画小画。陈子庄的画虽得到齐白石的赞许、潘天寿敬慕,连他自己对他的画也抱有必显于世的信心,但终赍志以殁。更遗憾的是以他的水平本可以开创巴蜀画派,推动四川画坛,然而他却未能赶上一个良好的社会环境和艺术机遇。然而像陈子庄这样具有不世才华而默默无闻、终老与户牖的画家实在不少。

苍茫大地上,他们象种子发芽,象山花开落,那样自然,那么真实。他们不计较命运的艰辛却毕生为生命歌唱。他们守望自己的心田,守望用生命的鲜血浇灌的艺术之花。

在未来茫远的时空里艺术之花定将绽放恒久的芬芳,灵魂因了这芬芳而永存。